蓄電池が停電で使えない?家庭用蓄電池とポータブル電源-丸紅エネブル蓄電池

非常時の備えとして蓄電池を導入している、もしくは導入検討している方は多いでしょう。しかし、いざ停電が起こったとき、蓄電池の電力を確実に使えるような準備はできているでしょうか。

停電時にどれくらい蓄電池の電力を使っても良いのか、そして停電したときに蓄電池の操作は何をするべきなのか。このような正しい蓄電池の使い方を知らなくては、せっかくの備えも最大限の効果を発揮できません。

本記事では、停電時に蓄電池を正しく使うために知っておくべき、蓄電池の使い方と注意点を解説していきます。

【業界最多】厳選ポータブル電源30種・スペック比較表(←click here!!)

史上最高のポータブル電源 ECOFLOW「DELTA PRO」特設ECサイトにて絶賛発売中(←click here)

停電は突然かつ長期化しやすいため対策が重要

現代人にとって電気は、夜の明かりもちろん、冷蔵庫やエアコンなど日常生活を送る上で欠かせないインフラです。停電で電気を使えない状態が続けば、日常生活を満足に送ることはほぼ不可能に等しいため、停電対策として蓄電池は重要な役割を果たすでしょう。

ここでは、停電の発生頻度や時間から、停電対策としての蓄電池の必要性について確認していきます。

日常生活での停電は多くない

日本に住んでいると、日常生活において停電を経験することはほとんどないでしょう。

停電になったとしても、多くの場合は電力系統の問題ではなく、ほとんどは一時的に電力使用量が急増したことでブレーカーが落ちるケースです。

一方で、海外は電力供給の安定性に地域差があり、エリアによっては先進国であっても停電が日本よりも多く発生しています。では、実際に日本で電力系統が原因となる停電は、どのくらい起こっているのでしょうか。

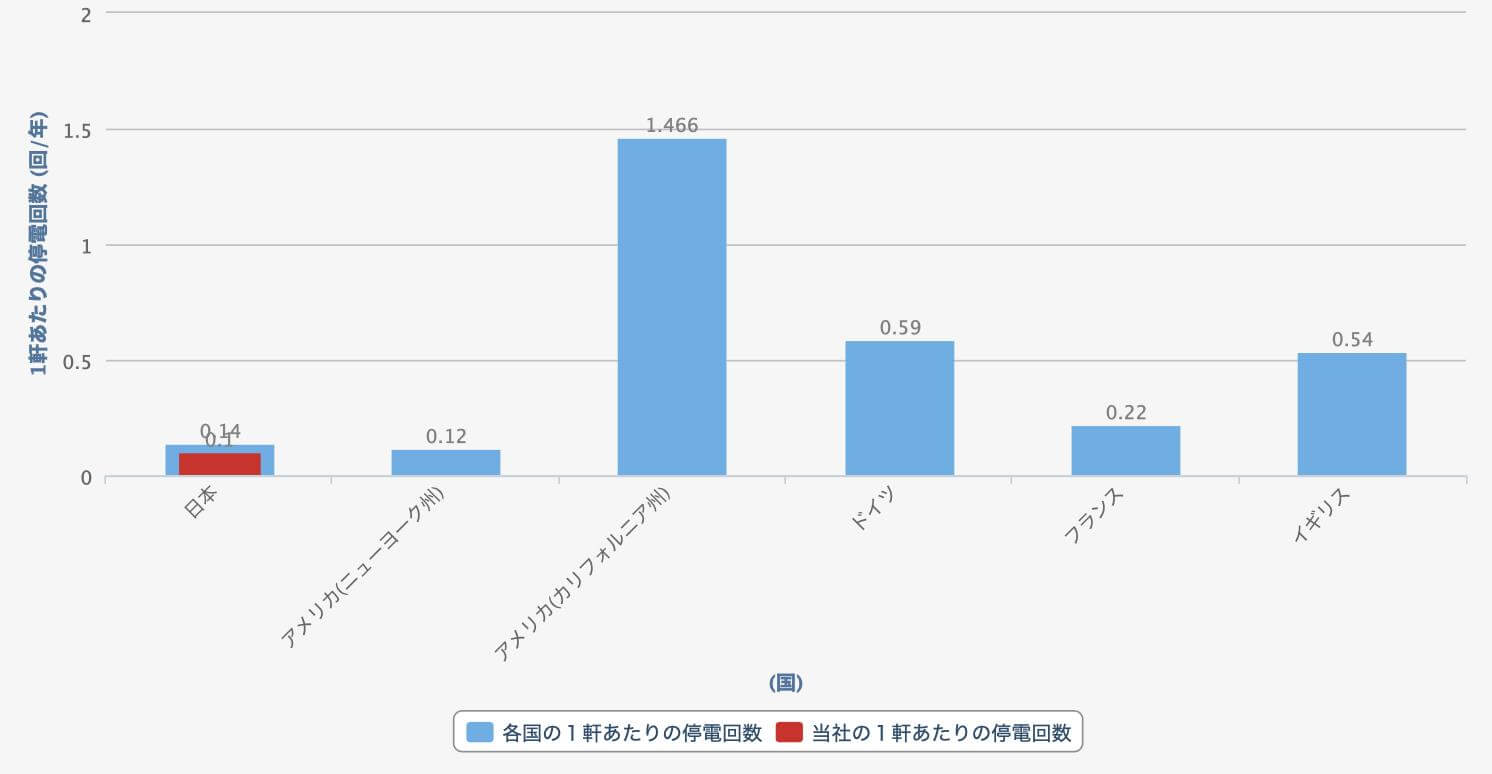

以下は、日本や欧米諸国で1軒あたりに停電が起こる年間回数を比較したグラフです。<

グラフから、東京の停電回数は年0.1回、日本全土でもニューヨーク州とほぼ同等の年0.14回となっていることがわかります。

つまり、日本では単純計算で10年に1回程度しか停電に当たらないということです。

アメリカはニューヨーク州の停電発生回数は年0.12回と少ないものの、カリフォルニア州では年1.466回となっています。また、欧州諸国の停電回数も年0.2〜0.6回ほどであることから、日本の国全体における停電発生回数がどれだけ低いかがよくわかるでしょう。

このように、世界トップクラスの電力供給品質を誇っているのは、系統安定化システムを始めとする日本の電力会社の取り組みのおかげと言えます。

停電は災害時に突然&長時間発生しやすい

日常生活の停電が非常に少ない日本で、特に注意しなければならないのが災害時に突然発生する長時間の停電です。

日本は自然災害大国とも言われ、海外諸国と比べても台風や地震など自然災害が多く発生します。

そして、台風や地震による強風や土砂災害は、電線や電柱といった電力系統設備の直接的な破損に繋がるため、停電復旧に至るまでに長い時間を要する場合が多いのです。

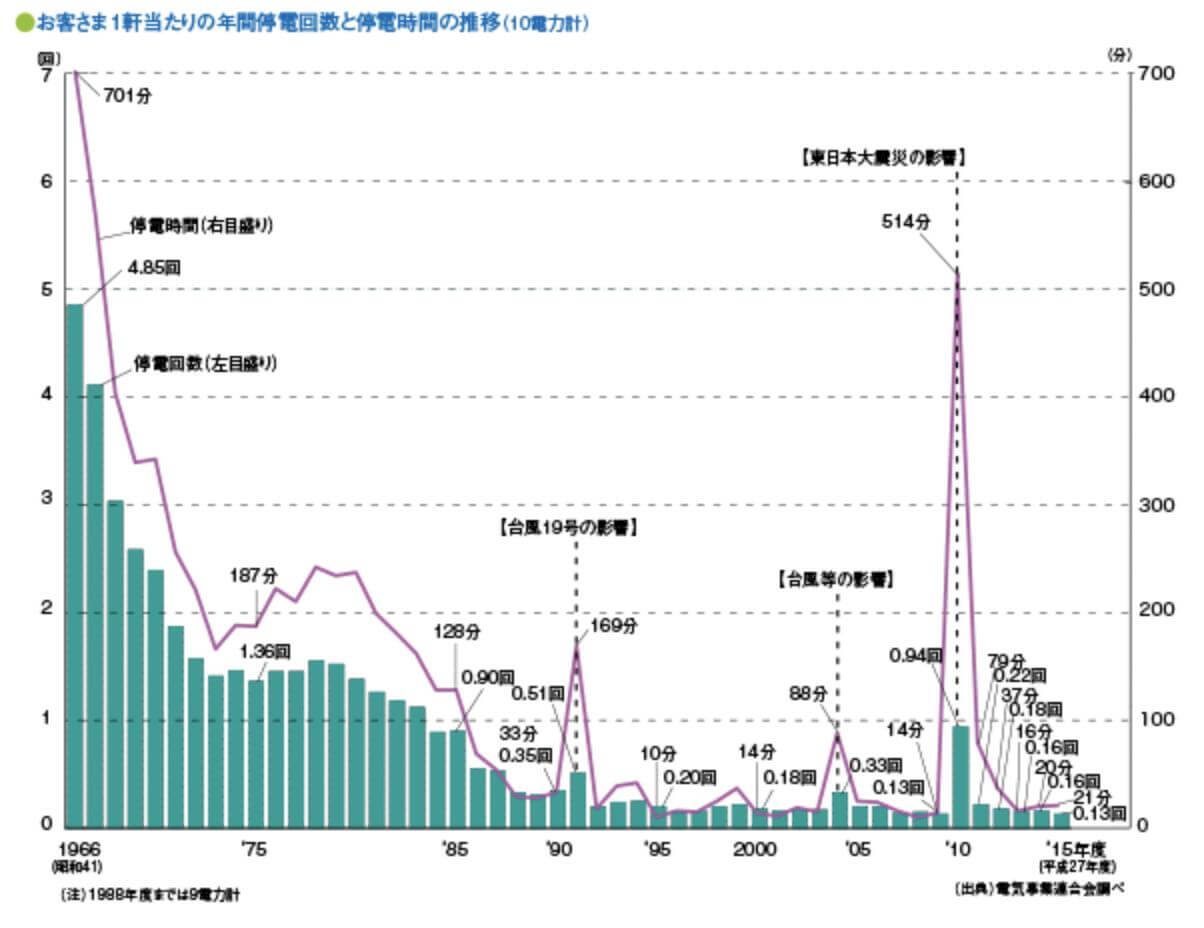

以下は、1軒あたりに発生した年間停電回数と停電時間の推移を示したグラフです。

1990年代以降、日本の停電回数はほぼ0.2回程度と低い水準を保っている一方、停電時間が跳ね上がっている年がいくつか見られます。そのどれもが、台風や地震など大きな自然災害の影響によるものです。

つまり日本の停電は、発生回数は少ない一方で、自然災害時に停電が発生すると長期化しやすい傾向にあることがわかります。

台風15号による千葉県の停電は復旧まで最大12日間かかった

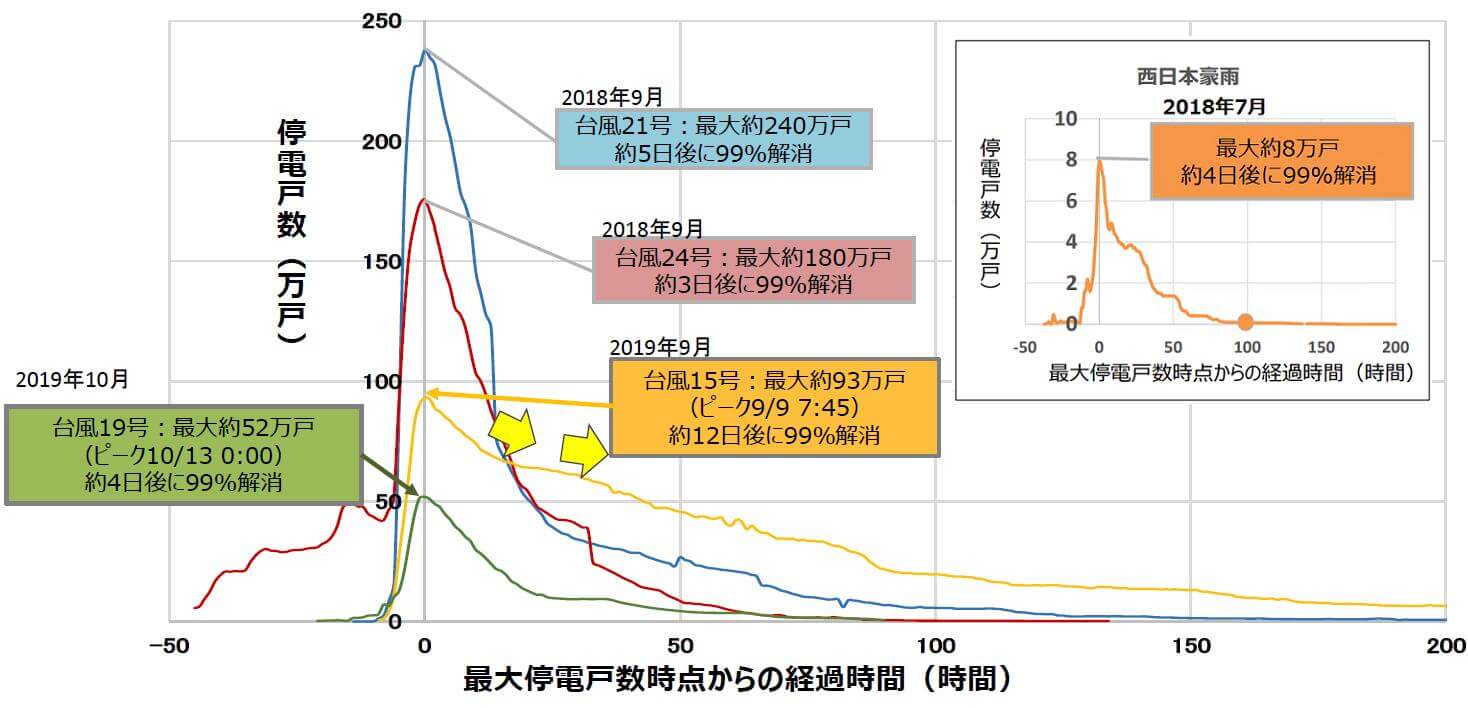

では、実際に自然災害時によって長時間にわたる停電が発生した事例を見ていきましょう。次のグラフは、2018年〜2019年に発生した台風によって発生した、停電戸数と停電時間を示したものです。

どの台風による停電も、99%解消に至るまで少なくとも3日間を要していることがわかります。

そして、2019年9月に千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風15号は、なんと最大で12日間もの停電を引き起こしました。停電件数も関東地方で約93万軒と、2011年の東日本大震災以降で最大となっています。

このように、日本では自然災害によって突発的に長時間の停電が発生する可能性があります。

そして、日本は世界でもトップクラスに停電回数が少ないため、ただでさえ突然起こる停電への対処に慣れていません。停電対策の蓄電池は、まさに非常時の備えとして重要な役割を担うと言えるでしょう。

停電時に蓄電池の電気はどれだけ使える?

では、実際のところ蓄電池へ貯めた電力は、停電時にどれだけ使えるものなのでしょうか。

ここでは、蓄電池の電力で使える電化製品や日数など、具体的な情報を解説していきます。

蓄電池があれば停電でも最低限の電力を確保できる

結論から言うと、蓄電池があれば停電時にも日常生活を最低限過ごせるだけの電力確保を実現できます。

まずは、日常生活でよく利用する電化製品の目安の消費電力から見ていきましょう。

|

電化製品 |

消費電力量 |

|---|---|

|

電気ケトル |

1,000〜1,300W |

|

電子レンジ |

500〜1,000W |

|

エアコン |

500W〜2,000W |

|

ヘアドライヤー |

600〜1,200W |

|

掃除機 |

800〜1,100W |

|

冷蔵庫 |

30W〜45W |

|

LED照明 |

30W〜80W |

|

液晶テレビ |

100W〜300W |

|

スマートフォン |

3W〜10W |

電化製品の種類や畳数・サイズによって、大きく消費電力が異なっています。

特に大きな電力を消費するのが、エアコンや電気ケトル、電子レンジといった熱を発生させる電化製品です。一方で、冷蔵庫やLEDの照明など、長時間使用する電化製品は消費電力量が少ない傾向にあります。

停電時には、この中から使用する電化製品を選んで、蓄電池の電力を使っていくことになります。

停電という非常時でも、必要最低限の生活を送るためにはエアコン、冷蔵庫、LED照明、スマートフォンの充電は必要となるでしょう。そうなると蓄電池の容量次第ですが、以下の条件なら容量7.0kWh程度であれば1日はなんなく過ごせそうです。

|

電化製品 |

利用目的 |

消費電力 |

使用時間 |

1日の消費電力量 |

|---|---|---|---|---|

|

エアコン |

冷暖房 |

1,200W |

5時間 |

6,000Wh |

|

冷蔵庫 |

食料確保 |

35W |

24時間 |

840Wh |

|

LED照明 |

明かり |

50W |

4時間 |

200Wh |

|

スマートフォン |

情報収集 連絡手段 |

10W |

2時間 |

20Wh |

エアコンを少し我慢すれば、合間に電気ケトルや電子レンジなども使えるでしょう。また、エアコンを利用しなければ、2〜3日以上持つ可能性もあります。

もちろん、蓄電池の容量が9kWh〜10kWhと大きくなれば、さらに余裕のある使い方が可能です。

停電の状況下でも蓄電池があれば、日常生活と遜色ないとまで言えないものの、生きていくために必要な電力は確保できると言えるでしょう。

史上最高のポータブル電源 ECOFLOW「DELTA PRO」特設ECサイトにて絶賛発売中(←click here)

近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、各地で甚大な被害が出ています。明日は我が身になることも十分あり得ます。……

【業界最多】厳選ポータブル電源30種・スペック比較表(←click here!!)

蓄電池の利用に消費電力の大きい電化製品は向かない

蓄電池を利用する上で、消費電力の大きい電化製品はできる限り使用を避けたほうが無難です。

特に、こたつや電気ストーブなど、長時間にわたって熱を発生させる電化製品は、大量の電力を消費してしまいます。

また、電気ケトルやヘアドライヤーは短時間であれば電力消費を抑えられますが、消費電力が大きいため蓄電池での利用にはあまり向いていません。

蓄電池があれば停電しても電気が使えるとはいえ、もちろん使える電力量には限りがあります。

普段の生活と同じように電気を使っていると、蓄電池に貯めていた電力はあっという間になくなってしまいます。

停電時には、絶対に外せない電化製品に絞って、電力を大切に使いたいところです。停電したときに備えて、あらかじめ消費電力を確認した上で、どの電化製品を利用すべきなのか決めておきましょう。

また、停電時は蓄電池の残量を確認しながら電気を使うことになるので、付属の蓄電池モニターやアプリの使い方も把握しておいたほうがベターです。

蓄電池があるのに停電で電気が使えない?絶対知っておきたい注意点

蓄電池があるにも関わらず、操作方法がわからなくて電気が使えない、といった事態だけは避けたいですよね。ここでは、停電になっても焦らず対応するために絶対知っておきたい、蓄電池を使うときの注意点を解説していきます。

蓄電池を自立運転へ切り替える

停電時に蓄電池を利用する上で、絶対に知っておきたい注意点の1つが、蓄電池を自立運転に切り替えることです。

蓄電池を普段使っているとき、運転モードは経済モードやグリーンモードになっています。(メーカーによって名称は異なります。)

停電したときには、この運転モードのまま蓄電池に貯めていた電力を使うことはできません。運転モードを自立運転モードへ切替えてはじめて、蓄電池の電力が使えるようになります。

ただ、基本的にどのメーカーの蓄電池も、停電を検知して自立運転への自動切替機能が備わっていて、秒単位で切り替わります。

しかしながら、メーカーや機種によっては自動切替機能がない、また設置時の初期設定で自動切替の設定をしていないといったケースも考えられないわけではありません。

そのような場合は、蓄電池モニターや蓄電池本体、蓄電池用分電盤を操作して、手動で自立運転モードへ切替える必要があります。

「停電したときに切替方法がわからずに蓄電池が使えなかった」といったことのないように、あらかじめ蓄電池の設定と自立運転モードへの切替方法は必ず確認しておきましょう。

使えるコンセントや家電製品が蓄電池のタイプで違う

停電時に蓄電池の電力で使えるコンセントや家電製品が、蓄電池のタイプによって異なる点も絶対に知っておくべきポイントの1つでしょう。

蓄電池には、全負荷型と特定負荷型の大きく2種類のタイプがあります。

全負荷型は、停電でも蓄電池の電力によって家全体で電気が使えるタイプです。一方の特定負荷型は、設置時に決めた特定の部屋や電化製品のみが使えます。

他の部屋では、電気を使えません。

全負荷型は、いつもどおりの生活を送れるという安心感がありますが、その分多くの電力を消費するため蓄電池の減りが早くなってしまいます。逆に、特定負荷型は使える範囲が絞られますが、全負荷型よりも長い間蓄電池を使えるので、停電が長引いたときに役立つでしょう。

停電時の蓄電池の使い方によって、どちらのタイプの蓄電池にするかを決めたいですが、いざ停電となったときに電気を使える範囲が違う点は理解しておかなければなりません。

蓄電池残量があるにも関わらず、通電していない部屋で「電気が使えないから蓄電池の残量がない」と勘違いしないよう、事前に停電時に利用できる部屋や電化製品を確認しておきましょう。

出力の大きい電化製品は使用しない

出力の大きい電化製品は、蓄電池の自立運転出力が足りずに利用できないことがあるため、停電時の利用で注意が必要です。例として、畳数の大きいエアコンやIHクッキングヒーターなど、200Vの家電製品が挙げられます。

蓄電池には、容量とは別に自立運転で利用できる最大出力という値が決まっています。容量と出力の違いは、水槽と蛇口をイメージするとイメージしやすいでしょう。

水槽に貯めた水量が容量、そこから蛇口で出せる水の量が出力となります.

つまり、蓄電池から一度に利用できる電力は、この最大出力が上限となるわけです。

そのため、停電時に蓄電池の電力を使う場合、同時に利用する電化製品の出力が蓄電池の最大出力を下回っている必要があります。出力が大きい電化製品を使ってしまうと、蓄電池の最大出力をオーバーするため利用ができません。

近年では、200Vの電化製品にも対応した、自立運転の最大出力が大きい蓄電池もラインナップとして増えてきています。これから停電時の備えとして蓄電池導入を検討する方は、200V対応の蓄電池も選択肢の1つに加えると良いかもしれません。

停電時の注意点を把握して確実に蓄電池を使おう

蓄電池は、災害時に突然発生する長時間の停電時でも、必要最低限の生活を実現してくれる非常に心強い製品です。

停電時に利用する電化製品にもよりますが、蓄電池があれば1日〜数日程度の電力を確保できます。

ただ、蓄電池の電力を停電時に使う上では、自立運転モードの切替や全負荷型・特定負荷型の違いなどの注意点を知っておかなければなりません。

せっかく停電の備えに蓄電池を導入しても、使えなければただの置物です。

停電時の蓄電池の正しい使い方をあらかじめ確認し、いざ停電が起きても落ち着いて確実に蓄電池を使えるようにしておきましょう。

史上最高のポータブル電源 ECOFLOW「DELTA PRO」特設ECサイトにて絶賛発売中(←click here)

-

お気軽にお問い合わせください。